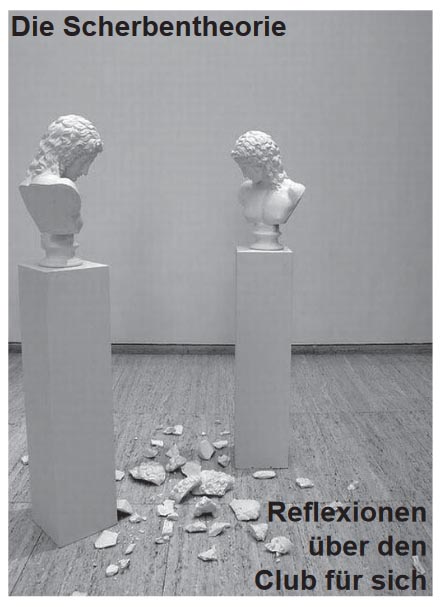

Die Scherbentheorie

Sowie Reflexionen zum Club für sich

Zwei von einigen Individuen aus dem ehemaligen Club für sich geschriebene Texte vom Juli 2012 Im Grunde eine nachgeschobene, sehr verspätete Programmschrift zweier Individuen, die im Grunde nur am Ende des Club für sichs die Illusionen beschreibt, die man am Anfang dieses Tresens hegte.

Diese Broschüre gibt es auch auf englisch.

Inhalt

Die Scherbentheorie

Weiterer Text

Sonstiges

Palaver in der Tempest Library, Berlin. (13. Februar 2015)

Aus Anlaß der Veranstaltung im Tempest. (Februar 2015)

A4

A4 epub

epub