4. Sich verschwören, also

Wir wollen uns rächen.

Uns rächen für diese zwei Jahre weißer Folter. Dafür, dass man uns den Arm verdreht hat, damit wir uns impfen lassen. Für die Toten, die wir nicht beerdigen konnten. Für die verlorenen Freunde, übel zugerichtet oder auf Beruhigungsmitteln. Für die sich ausdehnende Wüste. Für die erzwungene Stille. Für die galaktischen Bären, die sie uns aufgebunden haben. Für die Beleidigungen der Logik. Für das vernarbte Zartgefühl. Für die Alten, die man ohne Vorwarnung fallen ließ, und die Kinder, die man ohne Grund misshandelte.

Uns rächen für die ruinierte Erde und die sterbenden Ozeane. Für die prächtigen Wesen, die von der Fortschrittsmaschine zermalmt wurden, und die Heiligen, die in der Anstalt landeten. Für die ermordeten Städte und das versiegelte Land. Für die Beleidigung dieser Welt und aller nie entstandenen Welten. Für all die Besiegten der Geschichte, deren Namen man nie feiert.

Uns rächen für die Arroganz der Mächtigen und die abgrundtiefe Dummheit der Manager. Für die Gewissheit, dass es ihr gutes Recht wäre, die anderen zu zerquetschen. Für die Unverschämtheit, mit der sie nach der Fortsetzung ihres räuberischen Kurs streben. Dafür, dass sie es vermochten, uns in den Zustand der Verwirrung, des Zweifels und der Hilflosigkeit zu setzen.

Man erkennt dieser Tage die Dreckskerle daran, dass sie nie sagen, was sie wollen, dass sie sogar behaupten, gar nichts zu wollen, und dass im übrigen niemand jemals etwas will. Und das bildet gerade die Voraussetzung für all ihre kleinen, unaufhörlichen Machenschaften.

Wir wollen uns rächen, und wir haben einen in sich ruhenden Hass, durchdacht und nicht überschäumend.

Im Übrigen rächen wir uns bereits.

Eine gute Rache ist immer heilsam. Sie ist das beste Gegenmittel gegen das Ressentiment.

Ressentiment ist nichts anderes als aufgeschobene Rache.

Revolutionäre, so Walter Benjamin, „nähren sich an dem Bild der geknechteten Vorfahren, nicht am Ideal der befreiten Enkel.“

Die Kosmokraten weisen uns ohne Unterlass auf eine apokalyptische oder bezaubernde Zukunft hin, damit wir von ihren vergangenen Verbrechen abgelenkt werden, auf denen ihre gegenwärtige Macht beruht.

Wir wissen, wer sie sind. Wir haben ihnen seit Jahrtausenden bei ihrem Tun zugesehen.

Wir sind das angesammelte Wissen von Generationen, möglicherweise des gesamten Menschengeschlechts.

Den Schlag, den sie uns jetzt mit ihrem NBIC-Konvergenzprogramm versetzen, haben sie uns schon hundertmal verabreicht.

Im 17. Jahrhundert bestand das große Vorhaben in der „Verbesserung der Erde“ und bildete die moralische Rechtfertigung für die Kolonisierung Amerikas und der Massaker an den Indianern. Die „Wilden“ mögen schön, weise und faszinierend gewesen sein, aber, um sich ein solch strahlendes Land zu verdienen, waren sie nicht effizient genug. Wenn man sich das besagte Land im Ergebnis ansieht, bekommt man eine Vorstellung von der Verwüstung, die die „Verbesserung der Menschen“ verspricht.

Wenn die bösartigsten Wesen stets behaupten, sie handeln „zum Wohle der Menschheit“, so ist das keineswegs paradox. Es ist das Mindeste, was in puncto Enthemmung nötig ist, um all die von ihnen geplanten Entsetzlichkeiten zu begehen.

Die Kosmokraten behaupten heute, sie hätten die Lösung für all die von ihnen geschaffenen Probleme.

Wir hingegen wissen, dass sie das Problem sind.

Wir haben der Koalition „Business for Nature“, dem weltweiten „Green New Deal“ oder dem „Great Reset“ nichts entgegenzuhalten.

Mit ihnen wird es keine Debatte geben.

Das, was sie bereits getan haben, ist aussagekräftig genug, als dass es in Betracht käme, sie weiter gewähren zu lassen.

Wenn wir sie machen lassen, werden sie am Ende noch die Photosynthese patentieren.

Wir müssen uns ihrer einfach entledigen.

Es ist keine Frage des Übergangs, sondern eine ihres Verschwindens.

Der Sozialdemokratie war es schon immer ein Skandal, dass die treibende Kraft einer jeden Revolution zunächst die Rache ist. Auf diese Weise hat die Linke immer ihre besten Kräfte aufgebracht. Und sie hat nie aufgehört, sie in die Arme des Faschismus zu treiben.

Und das ist der Fehler all derer, die sich während des Lockdowns 2020 durch Rekurs auf die Menschheit dazu bevollmächtigt hielten, lächerliche Pläne für die „Welt danach“ zu erstellen.

Diejenigen, die glauben, man müsse für eine Revolution das Programm der zukünftigen Welt bereits in der Tasche haben, täuschen sich gewaltig. Die ganze Geschichte zeigt, dass sie sich immer getäuscht haben.

Die Kathedrale von Chartres wurde ohne Plan gebaut.

Das, womit wir konfrontiert sind, bietet gute Gründe, uns zurückschrecken zu lassen: Wir haben es mit dem Ergebnis einer ganzen Zivilisation zu tun. Die nun überall offen zu Tage tretende anthropologische und planetarische Verwüstung ist das Ergebnis eines Prozesses, der vielleicht mit der Entstehung der Zivilisation begann, um nicht zu sagen mit unserer Trennung von der „Natur“. Obwohl in uns das ganze Weiterbestehen mit dem, was über uns hinausgeht, nie ganz verloren ging, ist die Aufgabe der Revision eines Jahrtausende alten Irrtums, der uns zu dem gemacht hat, was wir sind – unsere Weise zu denken, zu fühlen, zu handeln, ja, sogar die uns strukturierenden Ängste –, so gewaltig, dass die meisten von uns lieber den Kopf hängen lassen und sich dem hingeben, was schon da und zudem so voller Reize ist. Und natürlich wird Euch an dem Tag, an dem Ihr die Notwendigkeit bemerkt, den Weltprozess der letzten zehntausend Jahre umzukehren, eine gewisse Erschöpfung überkommen.

Aber der Vollzug dieser Wende, mit welcher Geschwindigkeit auch immer, ist der einzige Weg, der nicht krankhaft ist.

Unsere Augen sind auf die Vergangenheit gerichtet, aber in der Gegenwart spielt sich auch der Konflikt zweier Zukünfte ab. Ein Kampf der Titanen auf der Ebene unseres eigenartigen und winzigen Daseins. Auf der einen Seite steht das Projekt der universellen Kontrolle, der Beherrschung des Unbeherrschbaren, auf der anderen die Akzeptanz des zufälligen, prozessualen und wuchernden Charakters des Lebens.

Das gegnerische Projekt ist aussichtslos, aber es ist mit erprobten Strategien, gewaltigen Mitteln und einem fanatischen Willen bewaffnet.

Angesichts dessen reicht es nicht aus, zu desertieren.

Es handelt sich um einen Krieg. Ein Krieg erfordert Strategien, eine Rollenverteilung und den Einsatz materieller und subjektiver Ressourcen.

Nun besteht das allen tätigen und strategischen Aufgabenstellungen eigene Paradox gerade darin, dass ihre öffentliche Formulierung ihrer praktischen Umsetzung entgegensteht.

Und so stehen wir am Ausgang dieses bescheidenen Manifests vor einer Art logischer Aporie.

Entweder man veröffentlicht eine revolutionäre Strategie und kann sie nicht umsetzen oder man formuliert keine Strategie und findet sich mit der Darlegung von Feststellungen, Analysen und Geschichten ab.

Wenn wir es ernst meinen, können wir zu keinem anderen Schluss kommen als zu Überlegungen über Methoden, Methoden beim Aufbau von Kräften, die im Stande sind, die notwendigen Strategien zu entwickeln, sie zu tragen und anzuwenden.

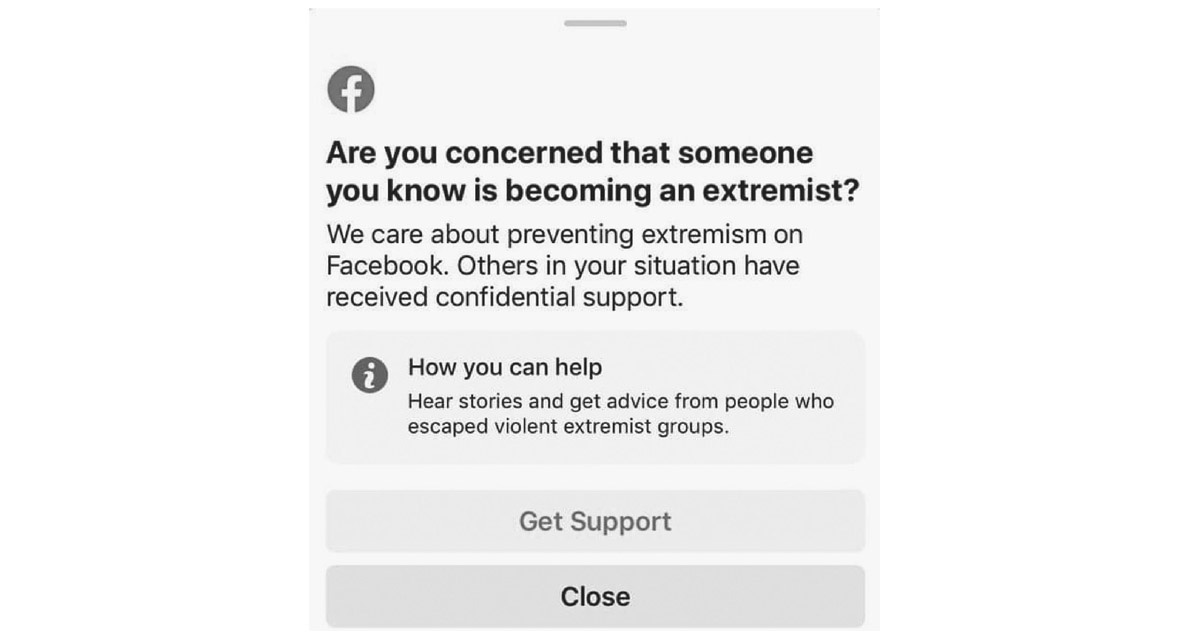

Die erste Überlegung betrifft die Frage des öffentlichen Raums und der Öffentlichkeit. Ein altes Vorurteil besagt, dass Handeln oder „politisches“ Handeln – da die Konfrontation zweier unvereinbarer Weltentwürfe so genannt wird – überhaupt gleichbedeutend mit öffentlichem Handeln ist. Diese Idee ist gestorben. Wael Ghonim, derselbe, der die ägyptische Revolution von 2011 auslöste, indem er im Fernsehen unter Tränen von den Foltersitzungen erzählte, denen er ausgesetzt war, gab das bereits 2015 zu. Dieser Computeringenieur von Google, dessen Facebook-Seite der Auslöser des Arabischen Frühlings gewesen sein soll, räumte ein, dass so etwas heute nicht mehr möglich wäre. Innerhalb von zehn Jahren haben die Mächte ihre Verspätung aufgeholt. Sie haben diese Bedrohung weitgehend neutralisiert. Sie haben sie sogar in ein Instrument der Kontrolle, der Datenerfassung, der Steuerung und der Unterdrückung umgekehrt. So schrieb 2016 eine ägyptische Bloggerin: „Man betont immer die Rolle der sozialen Medien im Arabischen Frühling, insbesondere in der ägyptischen Revolution. Nun gut, ich denke, es ist an der Zeit, der ganzen Welt zu sagen, dass die sozialen Medien auch im Begriff sind, den Arabischen Frühling abzutöten.“ (Zeinobia, Egyptian chronicles: Egypt’s Internet Trolls: The Union) Wenn man dazu die jüngsten Enthüllungen über die Pegasus-Software der israelischen Firma NSO nimmt, wird nur allzu deutlich, dass der politische Aktivismus per Smartphone einen schweren Stand hat. Nur dass sich der wesentliche Teil der politischen und vorpolitischen Bühne gerade in die gesellschaftlichen Netzwerke verlagert hat. Hier werden Gesten und Worte zu Ereignissen – oder auch nicht. Hier werden die Kriege um Einfluss geführt. Der Fehler bestünde darin, wenn man glaubt, dass man von hier aus eine aktive Kraft aufbauen kann. Die sozialen Medien sind nicht mehr als ein einfacher Kampfschauplatz, auf dem kurze Vorstöße unternommen und vorübergehende Breschen geschlagen werden können – von Kräften, die anderswo und auf andere Weise aufgebaut wurden. Und auf dem mehr als je zuvor alles bekannt ist. Das Licht der heutigen Öffentlichkeit verdunkelt alles. Wer sich ihm aussetzt, gibt seine Position für nichts preis. Dort kann keine Wahrheit mehr ans Licht kommen. Man kann dort kaum und nur ausnahmsweise eine Lüge zerschlagen. Im kybernetischen System wird Kritik auf eine einfache Rückkopplungsschleife reduziert, auf eine Funktion zur Stabilisierung des Systems. Möglicherweise gehört die Form der traditionellen, physischen Demonstration selbst, die davon ausgeht, dass das Vorbeiziehen einer großen Zahl im öffentlichen Raum schon allein durch seine Erscheinung eine politische Geste darstellt, längst der Vergangenheit an. Die Ohnmacht der Proteste gegen den ‚Gesundheitspass‘ – abgesehen von der Tatsache, dass man sich dort weniger allein fühlt als zu Hause – oder der wiederholten Samstagsumzüge der Gelbwesten, nachdem das anfängliche aufständische Momentum vorbei war, legt diesen Gedanken nahe. Eine weitere schlechte Nachricht: Der Glaube, dass man eine „Bewegung“ aufbauen könnte, ist zweifellos ebenfalls überholt. Dies behauptet jedenfalls der amerikanisch-iranische Soziologe Asef Bayat, wenn er die arabischen Revolutionen als „Nicht-Bewegungen“ analysiert, in der eine „Politik der Gegenwart“ zum Ausdruck kommt, in der das Leben selbst politisch ist und man sich nicht auf diskursive und demonstrative Höhen erheben muss, um zu – man weiß nicht welchen – politischen Würden zu gelangen, von denen ein stets zweifelhaftes Prestige ausging. Bewegungen beruhen auf einem gemeinsamen Losreißen, Nicht-Bewegungen auf einer gemeinsamen Gegenwart. Auch wenn es etwas unbestreitbar Politisches hat, wenn man sich in diesem oder jenem Lokal weigert, den „Gesundheitspass“ zu kontrollieren, steht die Umsetzung dieser Weigerung oft im Widerspruch, diese Weigerung zur Schau zu stellen, es sei denn, man riskiert, dass seine Bar von einer Razzia der Polizei aufgemischt wird, die sich für eine solche Überheblichkeit rächen will – wie es im Herbst 2021 im 20. Arrondissement von Paris zu beobachten war. Also, die Scheidung von Politik und Öffentlichkeit. Angesichts der Fülle von Unwahrheiten, zu denen ihre Gleichung im Laufe der Jahrhunderte geführt hat, ist das eigentlich eine gute Nachricht. Wir befinden uns in geschichtlichen Umständen, in der diejenigen, die revolutionär handeln wollen, sich davor hüten müssen, dies zu zeigen, und diejenigen, die sich als Revolutionäre bezeichnen, damit nur beweisen, dass sie davon Abstand genommen haben, es tatsächlich zu sein.

Die zweite Überlegung, die sich aus der vorherigen ergibt, ist die Notwendigkeit, sich die Kunst der Verschwörung wieder anzueignen. Die ersten Formen der Arbeiterorganisation im 19. Jahrhundert waren konspirativ. Doch der ideologische Sieg des Marxismus, der sich ganz auf seine Strategie der Machteroberung durch Wahlen und auf sein Werk der wissenschaftlichen Bewusstseinsbildung konzentrierte, hatte zur Folge, dass die notwendigerweise konspirative Dimension jeder konsequenten subversiven Aktivität verdrängt wurde. In Wirklichkeit war diese Dimension nie verschwunden, aber man musste sie verleugnen. Lenin nahm in Unkenntnis und unter Missbilligung des Zentralkomitees seiner eigenen Partei das Geld aus Raubüberfällen entgegen, mit dem er sich finanzierte. Man muss sich nur die entscheidende Rolle des Untergrundkämpfers Jean Jérôme in der Geschichte der Kommunistischen Partei Frankreichs nach 1945 ansehen, um zu erkennen, dass die öffentlichen Hierarchien selten der tatsächlichen Macht entsprechen. In Wahrheit hätte Marx selbst kaum offiziell zu dem stehen können, was er 1851 an Engels schrieb: „Mir gefällt sehr die öffentliche, authentische Isolation, worin wir zwei, Du und ich, uns jetzt befinden. Sie entspricht ganz unserer Stellung und unsren Prinzipien. Das System wechselseitiger Konzessionen, aus Anstand geduldeter Halbheiten, und die Pflicht, vor dem Publikum seinen Teil der Lächerlichkeit in der Partei mit all diesen Eseln zu nehmen, das hat jetzt aufgehört.“ Selbst Rosa Luxemburg gestand im Mai 1917 aus dem Gefängnis heraus: „Sie wissen, ich werde trotzdem hoffentlich auf dem Posten sterben: in einer Straßenschlacht oder im Zuchthaus. Aber mein innerstes Ich gehört mehr meinen Kohlmeisen als den ‚Genossen‘“. Möglicherweise lassen sich alle großen revolutionären Organisationen der Geschichte von der Basis bis zur Spitze immer auf einige große und schöne Freundschaften zurückführen. Wie schrieb Baudelaire an Flaubert: „Der blinde Glaube der Freundschaft […] impliziert die wahre Politik.“ In dieser Zeit ist man mehr als je entweder Teil des Problems oder Teil der Lösung. Und mehr denn je ist die Konspiration Teil der Lösung. Konspiration, nicht als Gehabe und heiße Luft von Eingeweihten, die anderen gerne zeigen möchten, dass sie dazugehören, sondern als ethische Beständigkeit, die den aufrichtigen Beziehungen zwischen Wesen innewohnt, als absolute Grenze gegen ihre kybernetische Erfassung. Nur auf diesem Boden können der Mut und die Entschlossenheit entstehen, die äußeren Normen und Vorschriften der Welt der Kosmokraten nicht mehr zu respektieren. „Das ‚Gute‘ am Widerstand […] war diese große gemeinsame Seele. […] Wir waren etwa zwanzig, die mit aufgeschlossener Seele lebten“ (Jacques Lusseyran, Und es ward Licht, 1953). Das „Gute“ an den Gelbwesten waren die tagsüber demonstrativ besetzten Kreisverkehre und die nachts diskret zerstörten Radarfallen. Die einzige historisch bekannte Grenze konspirativer Aktivität ist die Flanke, die sie der Infiltration bietet. Das Heilmittel dagegen ist die Vervielfachung der Verschwörungen, dass sie so zahlreich und so vielfältig und so weit verbreitet sind, dass keine von ihnen so entscheidend sein kann, dass ihre Unterwanderung den Untergang aller bedeutet. Victor Serge bemerkte seinerzeit, dass „es keine Kraft auf der Welt gibt, die eine ansteigende revolutionäre Flut eindämmen kann, und damit alle Polizeien, wie machiavellistisch, wissenschaftlich und kriminell sie auch sein mögen, so gut wie machtlos sind“. (Die Hintergründe der allgemeinen Sicherheit. Was jeder Revolutionär über Repression wissen sollte, 1925). Eine solche Betrachtungsweise der konspirativen Seite unserer Existenz bringt ein Verhältnis zur Zeit mit sich, das der reinen politischen Ereignishaftigkeit fremd ist. Was man auch immer davon hält, was aus den Zapatisten in Chiapas geworden ist, die zehn Jahre, die sie vor 1994 – stets unter dem Radar, stets auf molekularer Ebene und stets in Handarbeit – dem Aufbau der menschlichen Komplizenschaften, des gemeinsamen Verständnisses und der militärischer Stärke widmeten, so dass sie, als der Tag kam, in der Lage waren, San Cristóbal de Las Casas und die wichtigsten Städte in ihrem Bundesstaat zu erobern, bleiben ein Beispiel für eine Methode, die man erwägen sollte.

Dritte Überlegung: Wenn Konspiration bedeutet, einen gemeinsamen Geist zu teilen, dann können wir uns nicht an die Polizeiherrschaft der etablierten Identitäten halten. Deren wasserdichte Trennung ist offensichtlich die wichtigste Technik der Herren der Welt, um die gegnerischen Kräfte zu zerstreuen und die Ordnung aufrechtzuerhalten. „Frauen“ gegen „Männer“, „Europäer“ gegen „Muslime“, „Landwirte“ gegen „Stadtbobos“, „Intersektionelle“ gegen „Cis-Geschlechter“, Radikale gegen Gemäßigte und warum nicht gleich auch „Ableisten“ gegen „Disablisten“ – Es wird unermüdlich an der methodischen Zwietracht gearbeitet, damit jeder schön an seinem Platz bleibt. Ein jeglicher Prinzipien entbehrendes System bezichtigt ohne Unterlass diejenigen, die sich begegnen, einander zu verraten. Diese Erpressung ist lachhaft. Wir leben in einer Zeit, in der Kapuzinermönche einer als „fundamentalistisch“ geltenden Bruderschaft im Beaujolais Funkantennen sabotieren, und, wenn sie verhaftet werden, verteidigt der Ordensobere „die Jugendsünden“ – die Mönche sind 40 Jahre alt –, indem er sagt, dass „die Wellen ohnehin sehr schlecht für die Gesundheit sind“. Wir dürfen dieser Art des medienwirksamen und aktivistischen Drucks nicht nachgeben, der darin bestanden hat, einige faschistische Gruppierungen in den ersten Gelbwesten-Demonstrationen zu isolieren, um all jene, die sich für den Aufstand entflammten, davon abzuhalten, sich ihm anzuschließen. Es gibt keinen Grund, den Kontakt zu scheuen, selbst auf die Gefahr hin, dass er mit Faustschlägen erfolgt und darin besteht, die genannten Gruppierungen in die Flucht zu schlagen. „Schön wie ein unreiner Aufstand“, stand als Graffiti auf den Champs-Élysées, am Samstag, den 24. November 2018. Reinheitspredigten waren schon immer das Kennzeichen korrupter Granden. Alle Syndikate des schlechten historischen Gewissens, die ihr militantes Ansehen daraus ziehen, dass sie im Namen der Unterdrückten sprechen, die sie schon lange nicht mehr sind, und die den Hebel am christlichen Schuldgefühl ansetzen, das in jedem Linken schlummert, sind unter die Ordnungshüter zu zählen. Im Übrigen ziehen sie daraus erheblichen symbolischen Profit. Die Freude an der Konspiration ist die Freude an der Begegnung, an der Entdeckung von Brüdern und Schwestern, selbst da, wo man es am wenigsten erwartet hätte. Die gesellschaftlichen Kategorien haben keine Wirklichkeit. Wirklich ist nur die Hartnäckigkeit, mit der man sie durchsetzt und mit der man sich ihnen anpasst. Wenn man sie benutzt, um die Einzigartigkeit der Wesen zu leugnen und ihre eigene Umgangsweise mit ihnen kaputt zu treten, ist das entweder infam oder grob oder beides. Die Welt besteht aus Prozessen und Beziehungen, nicht aus Subjekten und Prädikaten. In Paris, am zweiten Samstag der Gelbwesten, versammeln wir uns am unteren Ende der Champs-Élysées. Wir wollen natürlich zum Élysée marschieren. Eine Reihe mobiler Gendarmen hindert uns daran. Eine Marseillaise ertönt. Sie ist an die Behelmten gerichtet. Sie sagt zu ihnen, unbedarft: „Los, Jungs, kommt mit uns. Lasst uns durch. Wechselt das Lager. Wir sind auf derselben Seite.“ Das ist natürlich eine kindliche Illusion, auf die eine Gewitterwolke aus Tränengas antwortet. Wir zerstreuen uns. Einige übergeben sich. Alle weinen. Eine Viertelstunde später, nachdem sich die Giftwolke verflüchtigt hat, strömt die gleiche Menge erneut gegen dieselbe Polizeilinie. Eine zweite Marseillaise wird angestimmt, nur, dass es in dieser heißt: „Mit eurem Blut werden wir unsere Furchen tränken. Ihr seid räudige Hunde. Wir werden euch fressen.“ Ein feiner Abgrund trennt diese beiden Lieder. Alles kommt auf die Art und Weise an. Eine Marseillaise ist nicht unbedingt eine Marseillaise. Genauso wie ein Bella Ciao nicht unbedingt ein Bella Ciao ist. Auch ein Bergbauingenieur ist nicht unbedingt ein Bergbauingenieur. Nichts bleibt sich gleich. Hätte man sich zu Beginn der Résistance daran gehalten, wer katholisch und wer protestantisch, wer kommunistisch und wer anarchistisch, wer französisch und wer armenisch, wer republikanisch und wer monarchistisch, wer Arbeiter und wer Akademiker ist, man hätte zu nichts den Mut gefunden. Tatsächlich halten die prekären Barrieren des Ichs dem gemeinsam eingegangenen Wagnis kaum stand. In der Praxis, der Bewährungsprobe, zeigt sich, mit wem man sich zusammenschließen kann und von wem man sich fernhalten muss. Es kommt alles darauf an, nicht zuzulassen, dass ein de Gaulle heimlich von Bord geht und behauptet, die ganze Verschwörung zu repräsentieren. Unsere Zeit ist besonders reich an solchen stillen Deserteuren, die sich bis ins Herz des gegnerischen Apparats wagen. Nichts hat mehr Bestand. Überall sind potenzielle Snowdens. Aber die verborgenen Gerechten tragen kein Abzeichen. Man muss das Risiko eingehen, ihnen zu begegnen, um enttäuscht oder entzückt zu sein. Es hat keinen Sinn, den Maquis gegen die Anhänger Marranes auszuspielen. Deserteure im Geiste gibt es überall. Es kommt darauf an, das soziale Eis zu brechen. Bedingungen zu schaffen, die eine Kommunikation von Seele zu Seele ermöglichen. Kurz gesagt, es muss gelingen, eine Begegnung zu organisieren. Und auf diese Weise einen konspirativen Plan zu weben, der sich ausdehnt, verzweigt, komplexer und tiefgründiger wird. Vor allem der Versuchung widerstehen, sich in einer Gruppe zurückzuziehen, in eine Einheit, die ihrerseits von außen wahrgenommen wird. Gruppen sind nur dazu gut, das zu verraten, wofür sie gebildet wurden.

Also, viele Maquis.

An hohen Orten.

Schöne Begegnungen.

Methode, Hartnäckigkeit und Vorsicht.

Zuverlässige Verbündete.

Eine Verfasstheit, zugleich diasporisch und konzentriert.

Kühne Angriffe auf logische Ziele.

Und die Gewissheit, dass wir das am Ende siegreiche Leben sind.